寿命調査集団における癌発生率および死亡率、1958-1987年

この記事は RERF Update 3(1):9, 1991に掲載されたものの翻訳です。

現在まで、寿命調査コホートにおける放射線の癌に及ぼす後影響に関する報告の多くは、死亡率に焦点をおいていた。しかし、最近になって、集団を基盤として行われている広島・長崎の腫瘍登録の質の高い資料を活用して、寿命調査における発癌症例の登録を行う本格的な作業が開始された。診断の精度が高いことや、症例数が多いことなど、幾つかの理由で腫瘍登録データは重要であり、寿命調査集団における癌発生率について一連の包括的な報告書が近日中に発表される予定である。症例数が多いことは、乳癌、甲状腺癌、皮膚癌などの非致死性の死亡率解析があまり役立たない癌において特に重要である。

腫瘍登録は、長崎では1957年、広島では1958年に開始されたため、寿命調査コホートの中には登録対象地域から転出した人も含まれており、その全例を完全に把握できないという大きな限界がある。

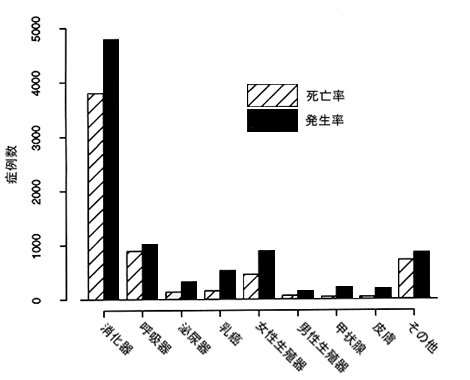

図 は、1958年から1987年までの期間(腫瘍登録報告で対象となっている期間)について、寿命調査集団における死亡率および発生率の解析に利用できる固形腫瘍の症例数を比較したものである。この期間中、寿命調査集団に 22,187件の死亡が確認され、そのうち 6,336例が死亡診断書で癌死亡とコードされたのに対して、腫瘍登録には 9,010件の原発性腫瘍に関するデータが含まれている。

消化器および呼吸器腫瘍など、一般に致死的と考えられる腫瘍の場合でも、腫瘍登録には、死亡率調査報告における症例より 20%以上も多く含まれている。 これは、登録データに生存症例が含まれていること、ならびに、死亡診断書に記載されている死因の不正確さによるものである。致死率の低い癌については、この差はもっと大きい。例えば乳癌の場合、腫瘍登録の例数は死亡率調査の 3.3倍も多く、甲状腺癌および皮膚癌の場合にはそれぞれ 4.4倍、4.8倍である。

図. 寿命調査集団における死亡率および発生率の解析に利用できる固形腫瘍例、1958-1987年