広島近郊駐留軍人の線量推定

放影研統計部 藤田正一郎

この記事は RERF Update 6(2):11, 1994に掲載されたものの翻訳です。

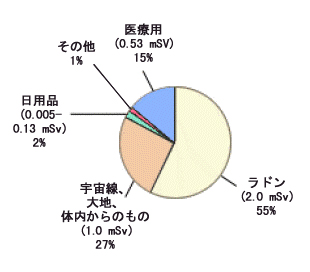

図. 原爆投下の数カ月後から 2年間にわたる広島地域駐留の間、オーストラリア軍人は 0.05~0.2mGy から 1.2mGy におよぶ放射線量を受けたと推定される。比較のため、「バックグラウンド」放射線 と呼ばれる自然放射線源および人工的放射線源から受ける、米国人一人当たりの年間被ばく線量をここに示す。合計年間線量は 約3.6mSv( 3.6mGy)であり、オーストラリア軍人が2年間に受けた線量の 1.6ないし 40倍である。したがって、70歳の人がバックグラウンド放射線によって癌に罹患するリスクは、広島で被ばくした線量による場合の 約700倍である。

3.6mGy)であり、オーストラリア軍人が2年間に受けた線量の 1.6ないし 40倍である。したがって、70歳の人がバックグラウンド放射線によって癌に罹患するリスクは、広島で被ばくした線量による場合の 約700倍である。

NCRP提供(NCRP Report No. 93, pp 53-55, 1987)

ここ数カ月の間に、放影研の研究担当理事は、第二次世界大戦後の日本占領時代に広島に駐留していた元オーストラリア軍人から数回問い合わせを受け、これに答えている。 原爆被爆者が受けた放射線量の大部分は、爆弾により放出された直接放射線によるものであるが、1つには 爆心地 付近の土壌の中性子による放射化により、また、もう1つには、爆発でできた雲からの放射化された機材や核分裂生成物から成る放射性降下物によって、残留放射能が生成された。線量推定に使用されている 1986年線量体系は、直接的・瞬間的な原爆放射線に基づいており、前述の残留放射線成分は個人線量に含まれていない。

誘導放射能および降下物による線量の上限は、「US-Japan Joint Reassessment of Atomic Bomb Radiation Dosimetry in Hiroshima and Nagasaki. Final Report」(第1巻、1987年、広島、放影研、205-226ページ)に示されている。

累積した降下物からの推定最大吸収線量は長崎の西山地区で 120~240mGy、広島の己斐-高須地区で 6~20mGy である。爆心地付近の誘導放射能による累積線量は、長崎で 180~240mGy、広島で 約500mGy である。両方の放射線量は時間の経過と共に減少した。1日後には、累積線量は3分の1ほど減少し、1週間後には数パーセントにまで減少した。誘導放射能による被ばく率は爆心地からの距離と共に急激に減少した(これについての詳細な計算は上記文献の第2巻、342-351ページに掲載されている)。

被爆後最初の3カ月間に被ばく線量(1時間当たりのレントゲン単位の線量率)が測定され、上記線量推定値の基礎となった。核分裂生成物減衰をt-1.2として計算した。ここでは、t は時間単位の爆発後の時間である。したがって、単純計算をすれば、特定地域への立ち入り時間tから無限までの累積線量D(t,∞)は5t-0.2に等しい。D(t,∞)対D(1,∞)の比率はt-0.2として計算される。最後に、t1時間からt2時間までの特定地域における線量D(t1,t2)は(t1-0.2 - t2-0.2)× D(1,∞)として計算される(前段落のD(1,∞)の推定値を参照)。

1945年12月の初めから 約2年間広島近郊の呉市に駐留し、1カ月に 約4日広島を訪れ、降下物による汚染度が高い地域で一定期間過ごしたオーストラリア人の推定線量は、6~20mGy × D(2,784時間;21,048時間)×(4日 ÷ 30日)である。式の後半部は(0.205 - 0.137) × (4 ÷ 30) = 0.009 となり、推定上限線量範囲は 0.05~0.2mGy である。

1946年1月に同地域に入り、己斐(広島市西部)の高汚染地域の近辺に2年間駐留した別のグループの場合には、D(t1,t2) = D(3,528時間;21,048時間)= 0.195 - 0.137 = 0.058である。20mGy を掛けると、最大線量は 1.2mGy と推定される。

誘導放射能による個人別線量を推定するためには、個人の爆弾炸裂後の時間に伴う移動状況ならびに爆心地までの距離に関する情報が必要である。各個人の被ばく率と累積線量の計算には、汚染地域への立ち入り時期および同地域内での移動に関する情報が必要である。