放射線誘発精神遅滞:最新情報

電離放射線の胎内被ばくに起因するかもしれない脳の構造異常について考察。

放影研常務理事 William J. Schull、 統計部 大竹正徳

この記事は RERF Update 3(4):3-4, 1991に掲載されたものの翻訳です。

ここで解説されている問題は、放影研業績報告書 TR 13-91でさらに詳しく解説されています。

広島と長崎の原子爆弾による放射線の胎内被ばくが精神遅滞と小頭症の発生率を増加させることが明らかにされてから 40年が経った。その間に、このような事象が最も発生しやすい胎芽および胎児の成長の段階について多くのことが分かり、その他にも脳の発達を損なう微妙な欠陥が発見されてはいるが、生物学的な全容はまだ分かっていない。「真」の線量反応関係や閾値が存在するかどうかもいまだに確かに分かっていない。これらの不明確な点はいずれも放射線の規制機関にとって重要であるにもかかわらず、疫学調査だけでは解決できそうにない。答えが見つかるとすれば、皮質の成長にかかわる細胞学的および分子学的事象について、より理解を深めることによるほかはないであろう。これには疫学調査と特に分子生物学分野における実験調査を現在よりも密接に組み合わせることが必要である。

論理的には、これまで観察されてきた損傷は、ニューロンの細胞死から、細胞の産生障害、ニューロン移動異常、シナプス形成不全に至る、単独または複合して作用する様々な生物学的事象に起因していると考えることができる。しかしこれらの寄与因子と思われるものの相対的重要性はまだ解明されていない。これまでは、少数の剖検例と、最近導入された生きた脳を映像化する非侵襲的な方法である磁気共鳴画像診断例から主に情報を入手してきた。情報量は限られており、簡単に要約することができる。

剖検所見

2人の精神遅滞者を含む 4人の胎内被爆者について剖検が行われている。そのうち、1人だけが 1Gy以上の高線量に被ばくしており、その他の被爆者の線量は 0.01Gy未満だった。正常な知能を有する 2人の脳は、重さは正常であり、また肉眼および顕微鏡で観察しても正常な構造であった。しかし、2人の精神遅滞者の脳の重さは正常値をかなり下回っていた。1人は 840g、もう1人は 1,000gであった(正常値は約1,450g)。そのうち重い方は排卵後31週目で被爆した女性の脳であり、その複数の切片を観察したところ、灰白質および白質は通常のパターンを示しており、脳の重量を増加させた理由と考えられる脳細胞間隙の体液の蓄積による腫脹を示す証拠もなかった。この女性は心不全のため 20歳で死亡した。

もう1人の脳が小さい方の精神遅滞者は男性で、16歳の時にウイルス感染によると思われる急性髄膜炎で死亡した。正常な妊娠終結を迎えたと考えれば、この男性は排卵後12週目で被爆したことになるが、出生時の体重(1,950g)からこの男性は疑いなく未熟児であったと考えられる。現在、日本における新生児の体重は 3,200gくらいなので(この男性が生まれた 1946年にはこれよりも軽かったかもしれないが)、この男性の出生時の体重から判断して受胎後8、9週目くらいに被爆したと考えられる。この男性の母親の子宮推定線量は 約1.2Gyである。

大脳の切片を調べると、側脳室(特に尾状核あたり)だけではなく海馬の周りにもかなりの量の灰白質があることが分かった。この異所性灰白質を顕微鏡で観察し、皮質ニューロンの通常の配置に類似した神経細胞の層状配列が失敗に終わっていることが分かった。小脳と側脳室下角床の曲線状の隆起である海馬は肉眼でもまた顕微鏡でも正常だった。しかし乳頭体と呼ばれる脳梁下の脳の表面下にある二つの隆起がなかった。乳頭病変は健忘症と関連することがしばしばあるので、これらの構造は記憶に関連する働きをしていると考えられる。

もう1人の精神遅滞者を含む残りの剖検3例では、灰白質は異所に存在しなかった。しかし、ヒトの成長段階に相当する時期に電離放射線を照射した実験用の齧歯(げっし)動物に、同様の移動エラーが観察されており、成長の同じように早い時期に大量の電離放射線に被ばくしたヒトの胎児にも同様の報告がされている。

磁気共鳴画像

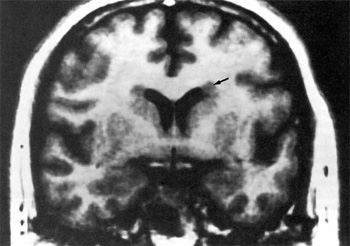

磁気共鳴画像を用いて調べた対象者の数もやはり少ないのであるが、幾つかの異なる成長異常が観察されている。これらは、被ばく時に起こっていた胎生学的事象として分かっていることと良く相関している。受胎後8 または 9週間で被爆した 2人の被爆者の神経画像から得た結果は、定性的には異ならず、上記の剖検例で見られた結果と似通っていた。両方の場合に脳の大きさを考慮に入れると、脳室が幾分大きくなっているようであるが、それ以上に重要なことには、かなりの数のニューロンが増殖領域から機能部位への移動に失敗していることである。2人のうち1人には左側頭部位に発達不全も見られた(図1)。しかし、剖検された男性とは違い、この2人には、乳頭体が存在し、大きさも正常であった。

図1. 排卵後8から9週目に被爆した胎内被爆者の脳の冠状切断面。

尾状核上部脳室の外側端にある転位に注意(矢印)。

電離放射線被ばくに関係しない他の精神遅滞の場合でも異所性の灰白質が観察されているが、精神遅滞者におけるその異常の頻度は信頼性が低い。入手可能な限られたデータは、移動エラーの特質がこの2つの場合では異なっていることを示唆している。我々が解説する症例では、成長している脳の両側でこの異常が発生しているが、被ばくに関係のない精神遅滞症例では、通常片側のみで発生しており(両側で発生している症例もあるが)、また異所部位は脳室の周辺ではなく皮質の真下であることが多い。異所性の灰白質が常に精神遅滞に関連しているわけではない。程度が異なる精神遅滞を起こしやすい遺伝性脆X症候群に罹患した人たちの神経画像ではこのような欠陥は見られない。検査した 27人余のうち、8人だけに異常が認められた。そのうち 7人には軽度の脳室の肥大のみが認められたが、1人には全体にわたって中程度の拡張が見られた。しかし、剖検調査により樹状突起棘形態異常が発見された――突起をもち変則的な膨張を起こしている極めて細く曲がった長い突起が認められた。これは移動終了後に成長異常が生じたことを示唆している。排卵後12 から 13週に被爆した 2人の神経画像では、異所性のニューロンをもつ部位は目立って見られなかったが、脳構造に欠陥があった。この 2症例ではここで見られる異常も驚くほど似通っていた。顕著に丸みを帯びた隆起である脳回は拡張し、脳回を分離している溝または掘りである脳溝は通常よりも浅くなっている。今回検査した症例のうちの 1例では、正常よりも目立って小さな脳梁(左右の大脳半球を相互に連絡させている神経のネットワーク)(図2)と未発達の帯状回(脳梁の真上にある突起)が認められた。これは脳梁の上を通っている連合繊維帯の発達に異常があることを示唆している。どちらの例も大槽として知られる2つの小脳葉の真後ろまたは間に存在する脳脊髄液の再循環にかかわる槽が著しく肥大していた。

図2. 排卵後12から13週目に胎内被爆した被爆者の脳の縦断面。

肥大した大槽(右矢印)と変形した脳梁(左矢印)に注意

その後の成長過程(15週目)でも、異所性の灰白質も脳の構造の目立った変化も認められなかった。認められた機能障害は、上記の脆X症候群に見られる異常のようにニューロン間の結合に関係しているに違いないと考えられる。同じ脳の成長時期におけるその他の霊長類の照射実験の結果では、ニューロン細胞間の結合数が減少している。もしこれらすべての結合に機能的な意味があるのであれば、この減少が何らかの形で機能を損ねているに違いない。

上記の観察は、単に線量の関数として見た精神遅滞頻度よりも有益ではあるが、これによってどの細胞または分子の事象が損傷を受けたかが分かるわけではない。しかし、最近の実験結果と組み合わせて考えれば、それらは興味深い。現在、皮質の各ニューロンには、発生日が決められているだけではなく、行き先である明確な機能的部位も付与されていることが明らかになっている。主に、ニューロン細胞は脳室の周りの特定の増殖領域で生まれるので、適切に機能するためには移動しなければならない。未成熟なニューロン細胞が、発生部位から正常な機能部位に移動する過程は、その細胞の形状、細胞表面膜、および方向指示細胞の相互作用によって決められる能動的でしかも時期が定められた現象である。これら細胞膜のいかなる障害も、それがたとえ一過性であろうとも、移動に障害をもたらし得ると考えられる。低線量放射線がニューロンまたはその案内役の放射状グリア細胞膜の特質に影響するという直接的な証拠はまだ分かっていないが、まだ解明されていない情報を得るために実験が行われている。最後に、異所性の灰白質の存在を示さない神経画像の解釈の際に、結合できないニューロンは死んでしまうので、結合体を形成することがニューロンの存続には必須であることを覚えておくべきである。この形成過程は競争が激しく、遅く到着したニューロンは明らかに不利である。